这篇文章探讨了笙这一古老的中国乐器如何影响世界乐器史。笙以其独特的自由簧技术成为跨越时空的文明使者,不仅是中国礼乐文化的象征,还通过丝绸之路的文明交流,深刻改写了世界乐器史的进程。从曾侯乙墓出土的战国笙簧片到欧洲手风琴的金属簧片,笙的自由簧技术在东西方乐器间编织出跨越千年的共鸣。文章还介绍了笙的自由簧技术的起源、发展和在现代音乐中的应用,以及笙在当代音乐创作和演奏中的创新。总之,笙作为世界音乐史上永不陨落的星辰,将继续在跨文化对话中传承和发扬。

在人类音乐文明的浩瀚星空中,笙以其独特的自由簧技术成为跨越时空的文明使者。这件诞生于三千年华夏大地的古老乐器,不仅是中国礼乐文化的象征,更通过丝绸之路的文明交流,深刻改写了世界乐器史的进程。从曾侯乙墓出土的战国笙簧片到欧洲手风琴的金属簧片,从苗族 “姊妹笙” 的母系遗韵到维也纳金色大厅的现代演绎,笙的自由簧技术如同一条文化基因链,在东西方乐器间编织出跨越千年的共鸣。

一、自由簧的起源:华夏文明的声学智慧

笙的自由簧技术是人类音乐史上的伟大创举。1978 年湖北曾侯乙墓出土的战国笙(公元前 433 年),其竹制簧片与现代笙簧的振动频率曲线高度吻合,印证了先秦时期中国人已掌握簧片振动的精确控制。这种 “活簧发音” 原理通过气流驱动簧片自由振动发声,突破了传统吹管乐器单音限制,使笙成为世界上最早能演奏和声的乐器。《周礼》将笙列为 “八音” 之一,其十七管配置对应 “三分损益法” 十二律加五变律,构建出微型音律宇宙,这种系统化的和声体系在三千年前独步全球。

唐代是笙的鼎盛时期,其影响力通过丝绸之路远播异域。日本正仓院珍藏的唐代十七簧笙,不仅是中日文化交流的见证,更成为东亚音乐体系的核心乐器。而笙的西传则始于 1777 年,法国传教士钱德明(Jean-Joseph-Marie Amiot)将笙带回欧洲,引发了欧洲乐器制造界的震动。丹麦管风琴制造家科斯尼克率先仿照笙的自由簧原理,改进了管风琴的簧片拉手,使管风琴音色更加丰富,开启了西方自由簧乐器的革新之路。

二、西方乐器的革新:从笙簧到现代自由簧家族

笙的传入彻底改变了欧洲簧乐器的发展轨迹。在笙抵达欧洲前,西方仅有一种原始簧乐器 “雷格而风琴”,且在 17 世纪已失传。笙的自由簧技术为欧洲乐器制造家提供了全新思路:

口琴的诞生:1821 年,德国音乐家弗里德里希・布什曼受笙簧片启发,结合农家女孩用木梳吹奏的灵感,用象牙雕刻出首只口琴原型。其排列金属簧片实现音阶变化的设计,与笙的多管和声原理异曲同工。1857 年布什曼成立公司量产口琴,使其成为风靡全球的大众乐器。

手风琴的发明:1829 年,奥地利乐器制造家西里尔・德米安在笙的基础上,将自由簧与风箱结合,发明了带键盘的手风琴,并申请专利命名为 “Accordion”。这种 “行走的交响乐队” 通过按钮控制簧片发音,其和声功能直接继承自笙的多管配置。如今欧洲手风琴博物馆仍陈列中国笙,以强调其源头地位。

簧风琴的演进:1810 年,巴黎人格然涅受笙启发创制 “表情风琴”,1840 年法国德班在此基础上改进定型现代簧风琴(Harmonium)。其自由簧发声原理与笙如出一辙,成为教堂音乐的重要乐器。

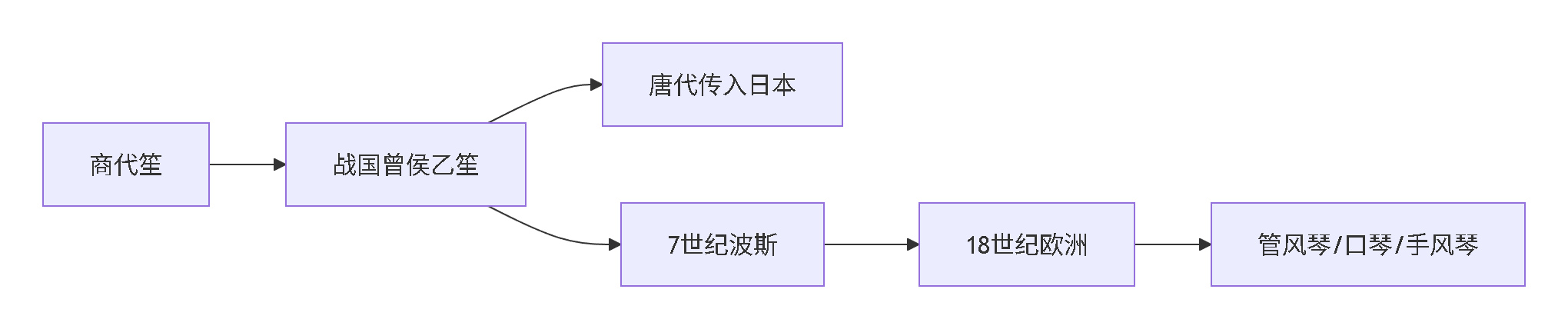

笙的传播历程

这些乐器的诞生,标志着西方自由簧家族的形成。正如《新格罗夫音乐与音乐家辞典》所述:“中国笙的传入是欧洲发明手风琴、口琴等自由簧乐器的重要原因”。这种技术传播不仅是物理层面的革新,更带来音乐思维的转变 —— 欧洲音乐家开始探索和声的立体表达,为古典音乐的发展注入新活力。

三、文化基因的延续:从笙到现代音乐的共鸣

笙的影响并未止步于历史。在当代音乐中,其自由簧技术仍在持续焕发新生:

电子音乐的融合:游戏《原神》璃月地区配乐使用电子笙音色,将传统和声融入现代音乐语境。国乐大师杜聪指出:“笙在唐宋本就是流行乐器,今日的电子表达恰是传统的当代表达”。

跨界实验的突破:吴彤在《歌手》舞台用失真笙音演绎摇滚,将笙从 “中和之美” 的传统桎梏中解放;旅德笙演奏家吴巍与荷兰巴洛克乐团合作《丝绸巴洛克》,通过自由簧与古乐器的对话,实现东西方音律的交融。

笙演奏家吴巍

制造工艺的革新:赵宏亮研发的中低音笙扩展音域至 4 个八度,邢氏制笙世家的双混音管笙增强音量,这些改良使笙既能保持传统音色,又能适应现代舞台需求。

从苗族芦笙舞的生命礼赞到布鲁塞尔 “国际中文日” 的笙乐飞扬,从曾侯乙墓的青铜簧片到神舟飞船搭载的太空演奏笙,笙的三千年 “变形记” 始终围绕自由簧这一核心基因展开。其簧片遇暖而鸣的物理特性,恰似中华文明在时代暖流中的觉醒;其从合奏到独奏的进化,暗合个体在集体叙事中的现代性觉醒。这件古老乐器用每一次振动证明:真正的文化基因,永远在守正创新中延续,在跨文化对话中永恒。

当我们聆听口琴的悠扬、手风琴的激情时,不应忘记它们与笙共享的自由簧脉搏。这种跨越三千年的音声共振,不仅是技术的传承,更是人类对和谐之美的永恒追求。在 “一带一路” 文明交流的今天,笙的故事仍在继续 —— 它不仅是中国的 “和声之王”,更是世界音乐史上永不陨落的星辰。